想い出の座間 生活のこよみと人生の儀礼

「想い出の座間」は、書籍の「目で見る座間」をホームページに忠実に反映することを基本にしています。今回は、前回の相模川編に続き、「生活のこよみと人生の儀礼」にまつわるコンテンツを紹介します。

内容は、正月の行事、春の行事、相模の大凧、夏の行事、秋冬の行事、人の成長と儀礼、結婚に関する写真とコメントになります。

ダイジェスト版

全体は添付ファイルに掲載しています。内容は、正月の行事、春の行事、相模の大凧、夏の行事、秋冬の行事、人の成長と儀礼、結婚に関する写真とコメントになります。

お飾りを作るにはその年の稲藁で比較的丈の長い青味を帯びたものを使う。また、一夜飾りはするものではないと言われ、だいたい30日に飾る。

写真は正月の神棚、注連縄(しめなわ)と呼ばれ、家によって多少形がちがう。

入谷の長宿にある座間の四方固の稲荷祠の一つ。祠には正一位稲荷大明神の幟が立てられている。

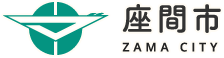

その起源は、長男の誕生を祝って揚げる祝凧が、いつしか村の男児(特に長男)の前途を祝福して、村の青年たちの協力により大凧を作り、揚げるようになったといわれている。

写真は座間上宿の大凧揚げ。場所は相武台下駅東側。昭和26年。

市内で夏祭りが行われるのは、鈴鹿明神と座間神社である。夏祭りは、神霊が神社を出て神輿で、村中を巡行されるということに重きをおいた祭りで、鈴鹿明神の御輿は伝統がある。 (昭和35年)

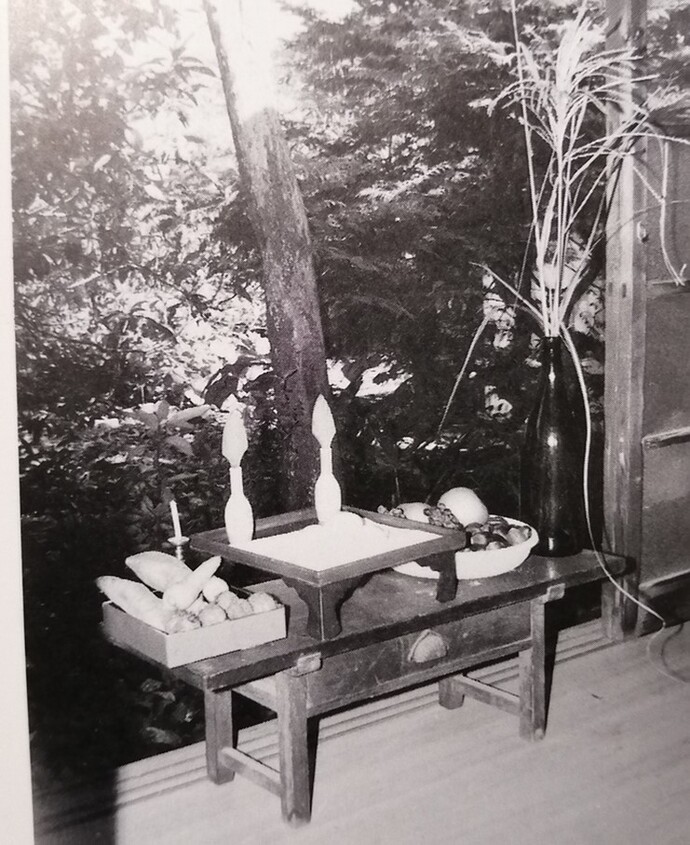

旧歴8月15日、縁先に机を出してお月様に供え物をする。

三月、五月の節句には、女児には雛人形を男児には幟などを贈るのが習わしである。(大正13年)

以上はダイジェストとして掲載したものです。全体については以下の添付ファイルをご覧下さい。

-

想い出の座間(生活のこよみと人生の儀礼編) (PDF 13.3 MB)

想い出の座間、生活のこよみと人生の儀礼編の写真とコメントです。

(2025年9月19日作成)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生涯学習課 文化財担当

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

電話番号:046-252-8431 ファクス番号:046-252-4311

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。