介護保険制度の利用手続き

高齢化の進行に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護は避けて通れない問題となっています。その一方で、家族形態の変化により少子化・核家族化の進展、高齢者のみの世帯の増加や介護する家族の高齢化なども深刻な問題となっており、家族だけで介護することは困難な時代を迎えています。

介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援する制度です。

対象者

- 65歳以上の高齢者で原因のいかんを問わず、介護が必要と認められた方

- 40歳から64歳までの方で、初老期認知症や脳卒中などの老化に伴う病気(特定16疾病)が原因で介護が必要と認められた方

特定16疾病

- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

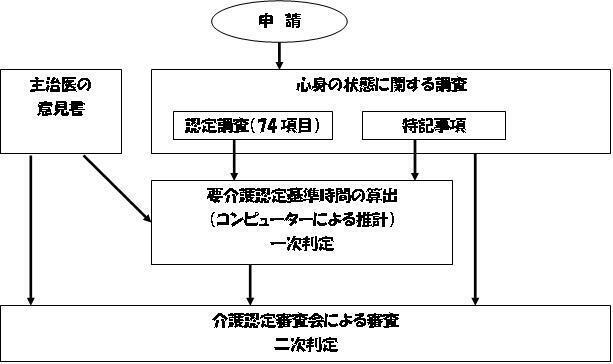

申請

介護が必要と思われたときには、市役所介護保険課介護認定係で「要介護認定」の申請手続きをしてください。

また「居宅介護支援事業者」(ケアプランを作成するところ)やお住まいの地区にある「地域包括支援センター」などで申請の代行も行っています。家族などが来庁できない場合には、お問い合わせください。

計画

介護認定審査会により「要介護度」が決定したら介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、必要なサービスを受けることができます。

また、要支援1・2の方は、地域包括支援センターで介護予防計画(ケアプラン)を作成し、必要なサービスを受けることができます。

- 原則として新規・変更認定は3~12カ月の認定有効期間、更新認定は3~48カ月の認定有効期間となるため、その後「更新申請手続」が必要となります。有効期間満了の60日前より申請が可能です。

- 認定有効期間内に心身状態が変化したら、「変更申請」をして、要介護度の見直しをすることができます。

|

要介護度 |

介護状態の目安 |

|---|---|

| 要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |

| 要支援2 | 重い認知症などでなく、心身の状態も安定しており社会的支援を要する状態 |

| 要介護1 | 部分的介護を要する状態 |

| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |

| 要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |

| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 |

| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |

介護保険で受けられるサービスの種類

- 総合事業対象者とは

地域包括支援センターで行っている25項目から成るチェックリストの結果、今後要支援または要介護状態になる可能性があると判断された65歳以上の方のことです。

|

サービス名称 |

要介護 |

要支援 |

総合事業対象者 |

|---|---|---|---|

|

訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。 |

可 |

可 |

可 |

|

訪問入浴介護 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

訪問看護 看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

訪問リハビリテーション リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。 |

可 |

可 |

可 |

|

通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

福祉用具貸与 介護度によって、貸し出しの対象品に制限があります。 |

可 |

可 |

不可 |

|

特定福祉用具購入 指定の5品目の福祉用具について、年間10万円を上限とし、購入費の7~9割を支給します。 |

可 |

可 |

不可 |

|

住宅改修 生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

サービス名称 |

要介護 |

要支援 |

総合事業対象者 |

|---|---|---|---|

|

夜間対応型訪問介護 夜間に定期的な巡回で介護を受けられる訪問介護、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる随時対応の訪問介護などがあります。 令和5年1月末時点では市内に事業所がありません。 |

可 |

不可 |

不可 |

|

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。 |

可 |

不可 |

不可 |

|

認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症と診断された高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 |

可 |

可(要支援 |

不可 |

|

小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅へ来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 令和5年1月末時点では市内に要支援の方が利用できる事業所がありません。 |

可 |

可 |

不可 |

|

介護小規模多機能型居宅介護 利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 |

可 |

不可 |

不可 |

|

認知症対応型通所介護 認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 令和5年1月末時点では市内に事業所がありません。 |

可 |

可 |

不可 |

|

介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。 令和5年1月末時点では市内に事業所がありません。 |

可(要支援 |

不可 |

不可 |

|

サービス名称 |

要介護 |

要支援 |

総合事業対象者 |

|---|---|---|---|

|

特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) 有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。 |

可 |

可 |

不可 |

|

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。 |

可(要介護 |

不可 |

不可 |

|

介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリを受けられます。 |

可 |

不可 |

不可 |

|

介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。 令和5年1月末時点では市内に事業所がありません。 |

可 |

不可 |

不可 |

|

介護医病院 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。 |

可 |

不可 |

不可 |

費用

サービス利用機関に費用の1~3割を支払うことになります。ただし、自己負担額が著しく高額となった場合には、一定額を超えた部分について、申請することにより払い戻されます(居住費と食費は別途支払いが必要です)。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護認定係

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

電話番号:046-252-7538 ファクス番号:046-252-8238

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。