大凧の文字書き

大凧作りは、完成まで約2カ月もかかり、さまざまな作業が必要です。大凧作りの作業は大きく「骨組み」「紙張り・縄入れ」「文字書き」「糸目付け」に分けられます。

ここでは制作作業の1つ、「文字書き」の流れをご紹介します。

文字書きは大凧に使う紙を体育館に広げ、文字を書き入れる作業です。座間の大凧は、字が書かれた「字凧」なので文字の良し悪しが凧の印象を大きく左右します。

(1)準備作業

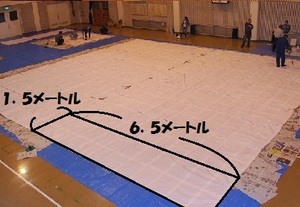

体育館にビニールシートを広げ、上に新聞紙を敷きつめます。

その上に1.5メートル×6.5メートルの和紙を16枚、大凧の形に敷きつめます。(この大きな和紙は、60センチメートル×90センチメートルの和紙を縦2枚・横12枚貼り合わせ、四隅に縄をつけて作ります。)

さらに、敷きつめた和紙に薄い青線を碁盤の目のように糸で引きます。文字の下書きをするときに参考にする「原紙(実際の大凧の約1/60サイズのもの)」にも同様の線が引かれています。

(2)下書き

1メートルくらいの木の棒の先に木炭を付けたものを使って、文字の下書きをします。

和紙の文字を原紙の約60倍の大きさにするため、原紙と和紙とを真剣に見比べながらの手作業です。

体育館のハシゴを登って2階から文字のバランスを確認し、手直しする場所がある場合は布でこすって消します。

(3)墨入れ

下書きの線を、原紙を見ながら墨でなぞります。

色を塗らない部分には、誤って塗らないように目印代わりの新聞紙を置きながら作業します。

(4)色付け

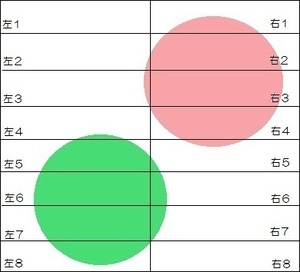

右上の文字を赤色で、左下の文字を緑色で色付けします。

文字の中なのにところどころ塗らない部分があります。

白い筋になって残りますが、この筋があるため文字に渋みが増し、味が出ます。

(5)縁取り

色付けをした文字の外側に、一回り大きな輪郭を墨で書きます。

こうすることにより、文字が立体的に浮き出て見えます。

縁取りが終われば、文字書き作業は完了です。

(6)番号ふり

片付ける前に、敷きつめた16枚の大きな和紙の隅に番号をふります。

再度広げて並べるときに分かりやすくするためです。

このページに関するお問い合わせ

地域プロモーション課 観光・交流係

〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号

電話番号:046-252-8003 ファクス番号:046-255-3550

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。